百年路上的我们||沈药校歌中的党史故事

“马背上的药箱驮着昨天,我们的光荣写满万水千山,阳光下的药苑培育未来,我们的理想在这里争芳吐艳。药草园的霞光,实验室的灯火,我们用智慧开拓药源。为了让生活到处是甜美,我们甘愿一生与苦涩结伴。团结、勤奋、求实、创新,北国的药苑永远是春天......”

1991年建校六十周年之际,为更好地适应新时期学校事业发展,学校启动了校歌创作工作。学校邀请到沈阳军区著名词作者胡宏伟担任校歌撰稿。同时,沈药校训定为“团结 勤奋 求实 献身”。随着时代的发展,为了更好的体现时代精神,进一步丰富学校校训的深刻内涵,在2001年学校七十周年校庆时,将原校训中的“献身”改为“创新”。新版校歌中演唱的校训就是“团结 勤奋 求实 创新”,它凝炼了沈药人的价值取向和精神品质。

她,烽火中诞生,奋斗中成长,振兴中发展。九十年来,她跟随我党我军转战南北,跨越十余个省级行政区,为中国的革命事业做出了重要贡献。祖国的大好河山处处都留下了沈阳药科大学光辉的足迹。

建校之初,战事频起。1932年3月,开学一个月后,由于红军攻打赣州战役的需要,全校人员参加战地救护,组织临时转运医院。接着,又去支援攻打福建龙岩和广东水口的战斗。随军转战三个月,于六月返回雩都。

1932年8月,经中革军委主席朱德批准,学校迁到红军总医院所在地兴国县茶岭镇继续办学。同年10月,根据中央军委副主席周恩来指示,红军军医学校改称“中国工农红军卫生学校”,彭真(彭龙伯)任校长,王立中任政委。

学员在茶岭的学习、生活条件十分艰苦。教室由几间民房组成,教材由教员自编,讲义由学生自刻蜡版油印而成;教学设备仅有挂图和一具人体骨骼标本及两台显微镜,整个设备用一匹马就可以全部驮走。宿舍多为祠堂庙宇,搭起木板、铺上稻草即成睡铺。伙食标准很低,粮食定量每人每天六两(当时一市斤为十六两),饭是米菜掺半。由于国民党的封锁,导致苏区无盐,学员们就用旧土墙陈土熬制成的硝盐代替食盐。由于每人仅能领到3张毛边纸用以记录笔记,所以学员常常以大地为纸、树枝为笔,在地面或在自己做成的沙盘上练习。到了晚上,三五个同学围坐在一起,以油灯照明,捧书就读。虽然生活很艰苦,但师生们精神振奋、热情很高。他们开荒种地,与群众打成一片。在“一切为了前线胜利”的口号鼓舞下,学员们刻苦学习,教学秩序井然。每天上课时间约为4小时,中间穿插自习,教员经常深入课堂辅导,随时答疑解惑。学员之间团结友爱,互相帮助。

1933年5月,调剂班第一期学员毕业。在校半年多学习中,他们边听课(调剂学、药物学、拉丁文等),边结合实际到药房学习,调剂班第一期15名学员顺利毕业,全部分配到红军各部队工作。

“我们的光荣写满万水千山”

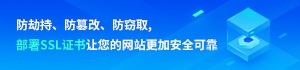

在震惊中外的两万五千里长征中,师生们边行军、边办学并且担任救护工作,在我党我军的医药教育史上写下了前无古人、后无来者的壮丽诗篇。

在极度艰难、生存已成问题的环境下,教员、学员都没有放弃学习。行军时,把讨论题贴在前面同学的背包上,边走边讨论,前面的同学讲,后面的补充;教员也夹在同学们中间帮助讨论。休息了,大家就坐在大树下,教员出题目让同学们回答。部队休整时,同学们就动手搭建校舍。用门板涂上烟黑做成黑板,用石灰块做粉笔。讲到什么药物时,老师就拿出这种药,边让大家观察,边进行讲解,讲完就到临时医院去实习。

1935年11月,中央红军经过二万五千里长征,到达陕北瓦窑堡重新组建红军卫生学校。

红军卫校师生随军四渡赤水,二过乌江,巧渡金沙江和强渡大渡河,爬过高达4000多米的雪山并走出渺无人烟的草地。在伟大的长征中,红军卫校经受了极大的锻炼和考验,边走边学,边学边战,成为世界上独一无二具有这样光荣革命历史的学校。但当初从江西出发的100多名师生中的许多同志,在行军途中为革命献出了自己的生命。令人尊敬的彭真(彭龙伯)校长也壮烈牺牲,年仅31岁。

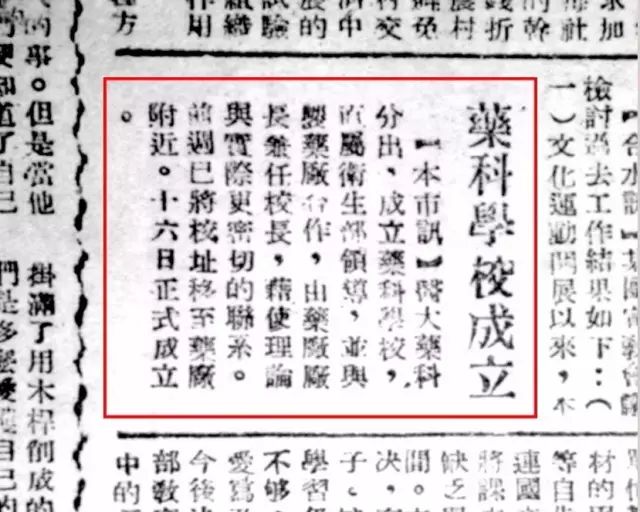

1937年,抗日战争爆发,在震惊中外的平型关战役中,我军的伤员救护问题也日渐紧迫,根据抗日前线的需要,卫校立即派出李维祯等教员和学员参加战地救护,在山西五台到黄河岸边的大宁之间组成一条千里伤员转运线。学员们既是护理员、担架员,又是炊事员,同时还要做抗日救国的宣传员,在转运中遇到敌机轰炸,学员就俯在伤员身上,用自己身体掩护伤员以免再次受伤。一有战事,立刻奔赴前线;稍有休整,立刻集中复课。八路军卫校就是在这样的战火中奉献着、坚守着、进步着。

1940年8月,毛泽东主席到校视察。毛主席来到学校给师生们做了报告。毛主席说,你们在党的领导下,从江西中央苏区的“卫生小学”,经过二万五千里长征的锻炼,现在成长为“卫生中学”了。我们的军队从无到有,从小到大,是因为我们能为群众谋利益,为广大工农所拥护。你们的学校也是这样,将来一定会发展成为一个“卫生大学”。毛主席的报告鼓舞了全校人员的斗志,决心战胜一切困难,完成教学任务,夺取抗日战争的胜利。

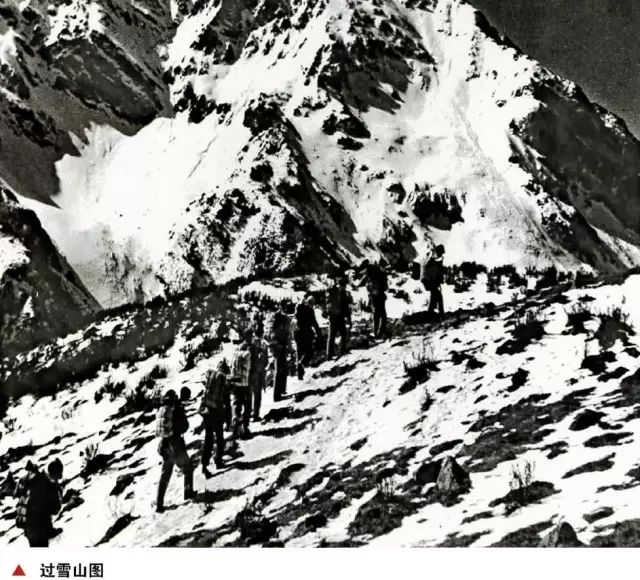

1945年10月,抗日战争胜利后,为建立巩固的东北根据地,党中央派十万军队和两万干部进入东北。11月,“东北药科学校”宣布成立,校址在佳木斯市。

1947年7月,学校在条件很困难的情况下开始展开科研工作,并首次成立了专门的药物研究室,主要成员有龙在云、胡振凯、李向欣、杨风文、刘继启等。开展的研究工作有:磺胺药物合成;利用猪肝制取肝膏,制备肝精注射液;改进转化糖制备工艺等。12月,药物研究室经实验研究打通磺胺合成路线,得到磺胺(SN)结晶,并在佳木斯东北制药厂放大投产,满足了解放战争的需要。为此,东北民主联军卫生部给胡振凯等记三等功,以资鼓励。

1947年9月,东北药科学校改称东北药科专门学校,实行药剂专科教育。第十三期38名学员毕业,除5名留校任助教工作外,其余33名由卫生部分配到各野战部队担任司药工作,直接为解放战争服务。

“阳光下的药苑培育未来,我们的理想在这里争芳吐艳”

1949年2月,东北药科专门学校奉令接管国民党政府办的国立沈阳医学院药学系(其前身为日伪统治时期的满州医科大学药学专门部)。3月27日,东北药专全体师生员工和物品乘专列到达沈阳。

1994年,学校正式更名为“沈阳药科大学”。一代代沈药人为国家兴盛而办学,为民族复兴而育才。沈药人的梦想与希望迎着太阳在这里放飞,心怀理想的沈药人必将撑起民族医药的砥柱中梁。药用植物沐浴着阳光雨露,实验室的夜晚灯光闪烁。严谨的科学态度,夜以继日的勤奋努力,沈药人在知识的海洋里探索、创新、勇往直前。

“为了让生活到处是甜美,我们甘愿一生与苦涩结伴"

三万里辗转办学。从创立、发展到壮大,沈阳药科大学的办学历史始终与中国革命史紧紧相连,与中国医药事业一脉相承,谱写了一曲救死扶伤、奉献革命、振兴国家的世纪壮歌。

九十载岁月如歌。沈阳药科大学人始终发扬着“马背上的药箱”精神。历经九十年建设,不断充实和丰富着沈药办学内涵,继承和发扬着红色文化基因,延续着中国药学院校最长的红色根脉。

传承红色基因

讲好党史故事

@沈阳农业大学

请接力传承

讲述你的党史故事

【校庆福利】@SPUers,你有一张校庆专属校友卡待领取

沈阳药科大学诚聘海内外英才

沈阳药科大学2021年党政单位用人需求公告

-

传唱红色校歌,迎接建党百年 | 东北师范大学2021版校歌MV正式发布!

由东北师范大学党委宣传部策划组织、音乐学院倾情演出、传媒科学学院创作拍摄的2021版《东北师范大学校歌》MV,经过六个月的精心筹划、拍摄与制作,终于正式发布。快来和奶牛君一起看看吧~

-

关于征集山西工程科技职业大学校徽校歌的启事

关于征集山西工程科技职业大学校徽校歌的启事校徽校歌是学校办学历史、办学理念和文化内涵的集中体现,是学校精神和灵魂的象征,是凝聚广大师生和校友的纽带,是向社会展示学校形象的重要载体。于2021年3月15

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

友情链接:

关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/

找律师打官司就上碳链网:https://www.itanlian.com/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

沈阳药科大学

沈阳药科大学